Dopo due anni di silenzio, finalmente è tornata di scena l’Opera, al Teatro Costanzi di Roma, e Mac ed io, il 26 marzo, seduti in quarta fila, abbiamo assistito alla rappresentazione della Turandot, capolavoro incompiuto del Maestro Giacomo Puccini, con la regia di Ai Weiwei, che ne ha curato anche scene, costumi e video.

La corte di Pechino, il vecchio Principe di Persia, la fedele schiava Liù, i ministri imperiali, Calaf, la splendida e crudele Turandot e noi travolti dall’intensità multiforme delle percussioni e delle voci del coro, dalle sonorità orientali, dalle dissonanze, dalle polifonie, rapiti ad ascoltare il racconto di una favola.

Turandot, in lingua persiana Tūrāndokht, fanciulla del Tūrān.

Eroina di una fiaba iranica del tredicesimo secolo, remota e arida come la sua terra, vasta e riarsa di deserti, dalle sabbie nere, il Kara-Kum, e dalle sabbie rosse, il Kizyl-Kum; che si allarga inospitale, sferzata dalla violenza del vento e delle temperature estreme, in inverno e in estate, tra le pendici occidentali dei monti dell’Asia centrale, le falde nord-orientali delle catene, ai margini dell’altopiano iranico, il Mar Caspio e la Steppa dei Kirghisi, che la divide dal bassopiano siberiano occidentale; che trova ristoro solo lungo le sponde del lago d’Aral e i corsi del Syr-darja e dell’Amu-darja.

Dopo cinque secoli, nel 1700, la storia di Turandot varca le soglie dell’occidente, tra le pagine della raccolta di racconti orientali “Les Mille et un Jour”, di Pétis de la Croix, e soprattutto della fiaba che Carlo Gozzi scrive nel 1762.

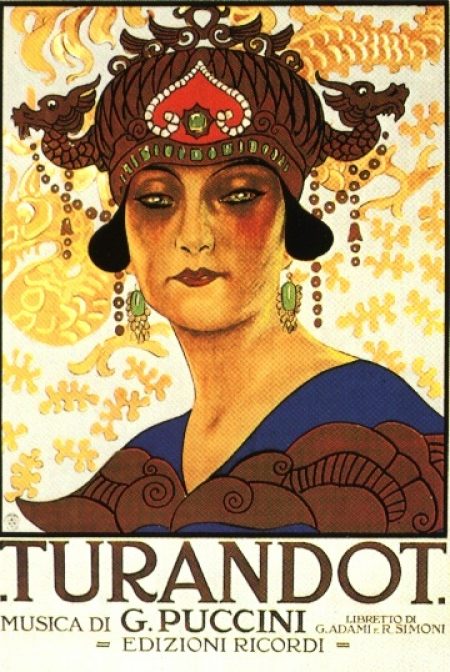

La sua fortuna è immediata, conosce rivisitazioni poetiche e interpretazioni melodiche: viene verseggiata da Schiller, nel 1802, e messa in musica da Carl Maria von Weber, nel 1809, da Ferruccio Busoni, nel 1906, e, per concludere, da Giacomo Puccini, che lavora sul libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni, ma che ne interrompe la composizione e orchestrazione a metà del terzo atto, dopo la morte di Liù, nel punto esatto in cui il Maestro Arturo Toscanini posa sul leggio la sua bacchetta, quel 25 aprile del 1926, quando l’opera debutta alla Scala di Milano, materializzando in quel gesto la fine della sua prima e ultima direzione di ”Turandot”.

“Qui termina la rappresentazione perché a questo punto il Maestro è morto”.

In realtà, su consiglio dello stesso Toscanini e del figlio di Puccini, la Ricordi, editrice dell’opera, affida la stesura del finale al compositore napoletano Franco Alfano, che segue le indicazioni di pugno del Maestro, scritte su 23 fogli. Finale regolarmente mandato in scena nelle rappresentazioni che seguono, sotto la direzione di Ettore Panizza.

Turandot, la principessa di una favola colorata d’Oriente, che recide la vita degli sfortunati pretendenti, colpevoli di desiderarla e di non essere all’altezza di sciogliere i suoi enigmi e il suo cuore di ghiaccio, che ha scelto la solitudine e l’odio per tutti gli uomini, indistintamente, per la paura di lasciarsi possedere dall’amore.

Non conoscevo la sua storia, da bambina, sebbene avessi una certa familiarità con Puccini, adorato dalla mia mamma e dalla mia nonna, e con le sue sfortunate eroine,Tosca, Mimì e Madama Butterfly, e nutrissi una vera passione per gli arcani e gli indovinelli, come quello che la Sfinge, alta su una roccia che domina la strada per Tebe, pone ai viandanti, pronta a divorare chi non è in grado di individuare quale sia quell’animale che all’aurora cammina con quattro zampe, al pomeriggio con due, la sera con tre.

Da piccola, lo confesso, le principesse delle fiabe non mi interessavano granché. Ne ammiravo le splendide vesti, certo, in specie quelle ritratte dalla matita di Michele, che ricamava barlumi di stelle e impalpabili architetture di pizzo su sete sontuose e velluti, indossati dalla Cenerentola delle “Fiabe sonore”, sceneggiate da Silverio Pisu ed edite, nel 1966, da Fabbri. Erano volumetti bordeaux, corredati da 45 giri, che si compravano in edicola.

Le note dell’arpa aprivano il canto “A mille ce n’è nel mio cuore di fiabe da narrar. Venite con me, nel mio mondo fatato per sognar…Non serve l’ombrello, il cappottino rosso, la cartella bella per venir con me…Basta un po’ di fantasia e di bontà”.

Amavo, le avventure, i cuori leali, ardimentosi e intraprendenti e “Il gatto con gli stivali”, illustrato dalla vivace matita di Pikka, era il mio eroe. Ammiravo la sua aria spigliata e birichina, audace, anche di fronte al re in persona e all’orco. Per favorire il suo padrone, il più giovane dei tre figli del mugnaio che lo aveva ricevuto in eredità, alla morte del padre, con le sue astute blandizie riesce addirittura a convincere il mostro a trasformarsi in topo, per poi papparselo in quattro e quattr’otto, liberare il maniero e portare a compimento l’ingegnoso piano che farà dell’umile figlio del mugnaio nientemeno che il Marchese di Carabà, nonché marito della principessa. E’ una fiaba sorridente, l’Orco è solo un gigante vanaglorioso che avrà la fine che si merita, distante anni luce da quello che indossa gli stivali delle sette leghe e vuole vendicarsi del minuscolo e scaltro Pollicino che, per salvare se stesso e i suoi fratelli da morte sicura, provoca con l’inganno quella delle sette orchessine, uccise, a causa di un tragico equivoco, dallo stesso padre.

L’orrore, la trepidazione per la sorte dei piccoli abbandonati nel bosco dai genitori che non erano più in grado di sfamarli, la notte di fulmini e pioggia squarciata dall’arrivo dell’orco, gettavano un’ombra spessa di inquietudine sul lieto fine.

Giacomino, invece, saliva e saliva, arrampicandosi sull’altissimo fusto di una pianta nata dai fagioli magici con cui aveva barattato una mucca, l’ultima risorsa di famiglia, che dovettero sembrare ben poca cosa agli occhi della madre, vedova e malata, che li gettò con rabbia fuori dalla finestra, punendo il figliolo per la sua sventatezza. Ma quella pianta di fagiolo avrebbe condotto il coraggioso bimbo fino al castello del gigante che, qualche tempo prima, aveva rubato alla famiglia di Giacomino la gallina dalle uova d’oro. I suoi occhi dardeggiavano perfidia sotto le sopraciglia scure e il berretto rosso da folletto sinistro. Giravo le pagine temendo che il peso del gigante potesse spezzare il tronco e facesse rovinare a terra il povero ragazzo che cercava di sfuggirgli.

Le principesse o, meglio, le fanciulle che lo sarebbero diventate dopo un fortunato matrimonio con l’erede al trono, mi annoiavano, immobili dentro la storia che il destino aveva disegnato per loro, almeno fino all’intervento risolutivo di un principe. Bellissime e impotenti.

Quando, con le bambine del comprensorio in cui abitavo, si giocava a principesse, sceglievo di interpretare inevitabilmente il principe, che partiva in sella al suo cavallo – la mia fedele bicicletta – che lo avrebbe condotto ad attraversare deserti e vallate, a raggiungere i confini della terra, per ritornare ricco di doni rari e preziosi.

Nella fiaba di Turandot, insomma, avrei scelto per me la parte di Calaf.