Mi è capitato nei miei momenti di buio di ritrovarmi ad ingaggiare un estenuante quanto inutile duello con il tempo, senza esclusione di colpi. A fare i conti, prima di addormentarmi, a sottrarre gli anni già vissuti da un ipotetico totale di quelli che mi spetteranno in sorte. A rammaricarmi del tempo delle omissioni o delle disattenzioni. La malinconia della consapevolezza tardiva di non essere stata in grado, talvolta, di vivere il momento al momento opportuno, quello in cui mi declino al presente. In quei momenti di buio sogno di me, ragazza, insieme a Michele e Cece, in bicicletta, a Pavia, lungo il Ticino. L’immagine di una me e di un prima, preistorici ai ruoli che ora incarno, del tutto esente dal desiderio di un impossibile ritorno ad un tempo perduto o dello scioglimento di ogni vincolo. Si tratta, invece, di trovare la risposta ad un quesito ambiguo: quando smettiamo di diventare grandi e incominciamo ad invecchiare? Se ci sentiamo ancora nuovi, a dispetto degli anni che passano, tanto da permetterci di lasciare scorrere via da noi nell’abulia i giorni che non occupiamo di vita?

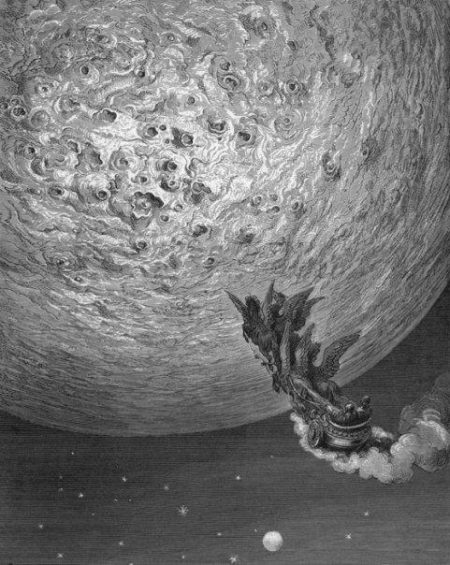

Del tempo perduto in vacue occupazioni parla, con la consueta sorridente saggezza, Ludovico Ariosto, nella settantacinquesima ottava del canto XXXIV del suo “Orlando furioso”, quando intrattiene la corte dei suoi lettori narrando del fantasmagorico volo di Astolfo che impavidamente si lancia oltre il limite, attraversa il cielo in sella all’Ippogrifo, deciso a recuperare il senno che il suo amico Orlando, il più valoroso e savio Paladino di Francia, ha perso per amore della bellissima, inafferrabile, figlia del re del Catai, Angelica, perennemente in fuga dalle brame dei suoi valorosi contendenti cristiani e saraceni, che arresterà i suoi passi solo di fronte al giovane Medoro, né paladino né eroe, ma semplice soldato dell’esercito moresco, trovato in fin di vita in un bosco, di cui la fanciulla si prenderà cura e sposerà.

Astolfo, approdato sulla Luna, sotto la guida di San Giovanni, giunge in una valle stretta tra due montagne dove prodigiosamente si raccoglie tutto ciò che viene perso sulla terra, per colpa degli uomini o della fortuna:

Le lacrime e i sospiri degli amanti,

l’inutil tempo che si perde a giuoco,

e l’ozio lungo d’uomini ignoranti,

vani disegni che non han mai loco,

i vani desideri sono tanti,

che la più parte ingombran di quel loco:

ciò che insomma qua giù perdesti mai

là su salendo ritrovar potrai.

Mi è capitato spesso di pensare al tempo perduto nell’immobilità che talvolta ho imposto a me stessa o nella quale mi sono lasciata colpevolmente scivolare e inghiottire. L’inedia di giornate in cui trascorrevo vuota o, meglio, mi narcotizzavo in involuzioni del pensiero, ripetitiva e sterile, con la paura di infrangere il vetro del mio isolamento, di toccare le parole che, fatalmente, avrebbero scoperchiato il mio silenzio.

Nella diciannovesima delle mie “Bifore” ho scritto di giornate lasciate colpevolmente scivolare via, inerti (“L’Assenza”), immemori di noi stessi, per poi, in un attimo, ricominciare ad essere (“E’ l’Alba”). Il tempo riprende il suo contorno e io lo percorro, ne marco gli istanti,

– L’Assenza –

Quanti sono i soli

che ho mancato?

Ore riposte

in una tasca che ho

scucito.

Dileguo e

abiuro.

Non mi muovo.

– È l’Alba –

Già è diventato un altro

il giorno.

Ho acceso di stendardi

il perimetro del tempo.

Il tempo è la matrice della sperimentazione poetica che sostanzia le “Bifore”, cui ho lavorato nel corso di quest’anno. Innanzitutto il nome che ho scelto per questa raccolta è mutuato dal linguaggio dell’architettura. La bifora è una finestra divisa in due luci uguali da un elemento centrale verticale, una colonna o un pilastrino. Se ci affacciamo indifferentemente all’una o all’altra delle due luci, il panorama che si apre davanti ai nostri occhi è sostanzialmente lo stesso, ma il nostro punto di vista, pur non mutando la natura di ciò che osserviamo, ne offre una prospettiva differente.

Con le “Bifore” ho inquadrato poeticamente il medesimo paesaggio emotivo, spostando appena di un poco l’angolazione dello sguardo, a destra o a sinistra della colonnina, fornendone, dunque, due scorci che si concretizzano nella differente prospettiva del tempo che plasma i nostri atti del vivere.

E’ in questo modo che ci troviamo a parlare dello stesso argomento con accenti diversi, in un dialogo sottile intessuto di rimandi e desideri. Noi, diligenti giocolieri della precarietà.