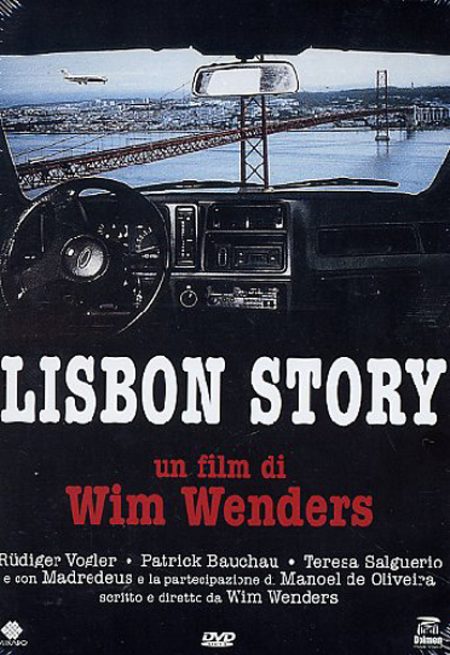

“Lisbon story”, un film girato da Wim Wenders nel 1994.

Non l’ho mai visto e, a dir la verità, non conosco a fondo la filmografia del regista tedesco, a parte qualche titolo.

Durante le vacanze di Natale, Mac ed io ci immergiamo in una maratona cinematografica, ripeschiamo, grazie al prezioso contributo di un amico, titoli come “Ascensore per il patibolo”, opera prima di Louis Malle, “Il marito della parrucchiera” di Patrice Leconte, “Sogni” e “Rapsodia in agosto” di Akira Kurosawa. E “Lisbon story, appunto.

“Ciao, Federico”, il titolo di un giornale che occhieggia tra la posta ricevuta da Philip Winter, il protagonista, di professione tecnico del suono: questa la prima immagine che attira la mia attenzione. Poi, leggendo qua e là in rete, scopro che Wenders ha girato il suo film a pochi mesi dalla morte di Federico Fellini e al maestro lo ha dedicato.

Le inquadrature si allargano su spazi, colori accesi, silenzi e vita e la città, attraverso i suoni della sua quotidianità, i passi e le chiacchiere dei ragazzini sulle strade e nella casa abbandonata dove fino a pochi giorni prima ha vissuto il misterioso amico del protagonista, il regista Friedrich Monroe, che lo ha invitato a Lisbona, che ha bisogno che lui lo affianchi nella realizzazione della sua ultima pellicola, intitolata alla capitale portoghese.

E’ un film di respiro ampio, che ti mette addosso la voglia di partire, di arrivare a Lisbona all’alba, dopo aver attraversato la Spagna e il Portogallo, aver fatto tutto per bene, nei tempi larghi di un viaggio in automobile, di giorno e di notte, come Philip; di aspettare in eterno davanti a un passaggio a livello, di non vedere altro sulla strada se non la tua sagoma che avanza verso la meta e diventa viaggio da mandare a memoria.

Un viaggio da non ingurgitare, da consegnare al gusto di ritrovare qualcosa che pensi di aver smarrito per sempre dalle tue parti. In fondo Mac ed io andiamo alla ricerca dell’impossibile scarto temporale, di abiti fuori moda, voci che si chiamano dai balconi, odori che abbiamo conosciuto nell’età dell’oro cui siamo appartenuti e che, allora, non abbiamo, come di rito, riconosciuto.

L’amico che ce lo ha regalato era sicuro che ci sarebbe piaciuto.

La Lisbona di Wenders mi ha irretita, ci voglio arrivare con lo stesso gesto di quando sono tornata ad Istanbul, dopo aver letto “Il mio nome è Rosso” di Orhan Pamuk, per cercare i viali di platani, d’inverno, di cui non mi ero accorta la prima volta, e sentire l’odore delle stufe e del caffè, da consumare in un rito antico.

Nel film il regista stilla le parole del grande poeta portoghese Fernando Pessoa, attraverso immagini di quotidiana fatiscenza e sublime solitudine.

«…non c’era elettricità, leggevo alla fioca luce di una candela qualsiasi cosa trovassi da leggere. Era la Bibbia, lessi la prima lettera ai Corinzi. Mi ha sopraffatto. Non sono nulla, sono una pura fantasia. Cosa aspettarsi da me stesso e dalle cose di questo mondo? E se non ho avuto amore? Oh mio Dio, io non ho amore…» (Fernando Pessoa, dicembre 1934, poco prima della morte).

Philip è a letto, dopo una giornata in giro a catturare il respiro della città, sfoglia il libro che Friedrich, che ancora non è riuscito ad incontrare, ha lasciato sul comodino.

Le zanzare disturbano la sua lettura, Philip usa il volume per sbarazzarsene, invano.

“Non sono nulla, sono una pura fantasia”. Un fantasma per tutti coloro che non hanno cura per me, nessuna attenzione, nessun pensiero, ho riflettuto. Una figura senza perimetro.

Accanto al diario di Pessoa c’è una Bibbia, e gli occhi del protagonista cercano la prima lettera ai Corinzi cui il grande poeta ha fatto riferimento nelle note del suo diario.

« Se anche parlassi tutte le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia, e conoscessi tutti i misteri e la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla…

La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno; il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà…”

Il voto augurale di inizio d’anno è stato: essere il meglio di ciò che posso offrire agli altri. L’amore, la carità di cui scrive Paolo ma che nel mio pensiero si incarna nello spirito di un’etimologia squisitamente umana, che si traduce nel prestare attenzione all’altro, a dispetto degli incidenti quotidiani che affollano i nostri giorni, a dispetto, anzi, in virtù dei giorni stessi che si assottigliano davanti a noi.

Esiste carità finché avrà vita un Uomo.

Intanto la storia cresce, la casa diventa teatro delle immagini girate da Friedrich, dei suoni che Philip cuce loro addosso, della musica che le raccontano, composta dal complesso dei Madredeus. E Philip si inoltra sempre più a fondo nella città, allo stesso ritmo con cui si addentra tra le parole di Pessoa.

E la casa cade a pezzi, e l’amico non si trova ma Philip, progressivamente si costruisce in ciò che arriva a comprendere. E diventa Lisbona.

Questo è “Lisbon story”, che mi è venuto a prendere in un pomeriggio di vacanze di Natale.

Il fatto che alla fine, grazie ad uno dei ragazzini del quartiere, Philip riesca a ritrovare Friedrich e lo distolga dal suo assurdo progetto di abbandonare la regia, per consegnare ai posteri immagini, riprese da telecamere che ha posizionato in diversi angoli della città, di rinunciare, insomma, all’interpretazione critica di ciò che vede, è l’inizio di un’altra storia.

È un bel po’ che volevo lasciarti un commento sul film che hai raccontato.

È solo un ricordo di caldo, tempo lento, soste e lunghe attese tra cicale impazzite ad improbabili passaggi a livello in campagna, improvvisi scorci di mare e di fiumi, abbaglianti architetture bianche abbozzate, fuori scala contro colorati, disordinati e vivaci scorci, tra saliscendi e profumi di tanto tempo fa.